(本文有劇情)

今年台北電影節和南特影展合作,在主題城市葡萄牙之外策劃了一個非洲專題,我今年觀展十部名額臨時選了一場《逃離非洲》和《販售太陽的女孩》聯映,看完才知道這兩部片是非洲塞內加爾重要導演Djibril Diop Mambéty/吉布里迪厄蒙貝提的作品,1973年他在兩部短片作品後拍攝的首部長片《逃離非洲》即技驚國際影壇,卻遲至近二十年後才推出第二部長片Hyènes(1992),其後他著手拍攝小人物系列短片三部曲,1999年導演因肺癌過世時系列第二部《販售太陽的女孩》才正在後製當中,得年53歲。兩部片正好一前一後反應了導演電影生涯的起點與終點。

從未受過正規電影訓練,深受影像所吸引的蒙貝提離開原本研讀的戲劇投入了電影拍攝,他曾經表示:

『(電影導演)必需在電影文體研究或是單純地紀錄事實之間做出選擇。我感覺一位電影作者必須超越對事實的紀錄,更進一步地,我相信特別是對非洲人來說,必須重新發明電影。這會是困難的任務因為我們的觀眾習慣了特定的電影語言,但我們必需做出選擇:要不走大眾的路線用簡單平實的方式和群眾對話,要不就是去尋找一種非洲的電影語言,那會是排除喋喋不休,更專注在影像和聲音的運用。』 [註]

我不知道《逃離非洲》(Touki Bouki - 1973)是否算是表達出導演對「重新發明非洲電影語言」的嘗試?因為感覺上有明顯法國新浪潮的影響。塞內加爾做為法國的前殖民地,影片講述一對年輕戀人打算以非法的方式賺得金錢,以離開塞內加爾前往夢想中的法國巴黎,故事非常具有政治上的意圖。些許類型上的指涉,如偷盜和警方追逐頗有新浪潮的特色,尤其金錢和財富的西方符號比如西裝華服和名貴轎車等,在類型和政治上都別具喻義。電影語言有著大量的平行剪接、跳接、敘事倒錯和迴圈般的音樂,也充滿了實驗的企圖。

這部片的成果確實讓我感到困惑與奇異。電影開場和收尾鏡頭都是男孩騎著牛隻的畫面,但進入電影卻出現大量屠宰牛隻的血腥畫面,而我們的主角騎著一台摩托車出場,車頭裝著一個帶角的牛頭骨。一段戲是眾人將招搖的男主角圍毆倒地,把他綁上了吉普車遊街,女主角似是聽聞了消息焦急地奔往海邊,迴旋般的蒙太奇場面來來回回有如《去年在馬倫巴》,中間不斷跳接到小牛正被切頭的血腥鏡頭,你以為女主角奔走的終點將會看到驚人的慘狀,鏡頭卻不斷以女主角的身體做出性暗示,最後竟然是海邊一場畫外的男女交歡。先前的暴力消失無蹤,那是一場夢還是…?

類似的節奏也出現在結尾,男女主角開著名車前去搭船的路上,有如跳針般的歌曲一直重覆迴響著,唱詞不斷唱著Paris, Paris, Paris,巴黎的意象就像是一場夢,無法前進的樂句就好像永遠無法成真的幻想。但就在臨上船前男主角想到了什麼,急忙地往回跑去,原以為警察的追逐會帶來故事最後的悲劇,但電影卻將追逐帶到了男主角那裝上牛角的摩托車上,最後尋得的是被摔裂成兩半的牛角,他抱著牛的頭骨枯坐於地,只留下女主角在空無一人的甲板上。最後一個鏡頭,男孩騎著牛領著牛群的畫面又再度出現,牛與斷裂、宰殺的意像至此才有了完整的意義。

腦中想到幾部有出現屠宰動物畫面的電影,最近的當然是趙德胤的《冰毒》以被屠宰的牛隻象徵主角的命運,另外是河瀨直美的《第二扇窗》中宰殺羊隻以獻祭的自然生死哲學,更早還有法斯賓達《一年十三個月亮》中鮮血淋漓的現場牛隻屠宰畫面,隱喻角色在感情世界的慘烈及身處這殘酷世界的絕望。《逃離非洲》在此則顯得曖昧許多,是否逃離本身就是一種宰殺的抽象隱喻?那男孩騎著牛的畫面是否是相對於殖民後的非洲一種更原初的非洲記憶?

『為了要拍出電影,你只能閉上你的眼睛去看見影像,張開眼睛電影就會在你眼前。…非洲是充滿影像的大陸,不只是因為非洲影像充斥在全世界的藝術革新之中,它更是口述傳統下簡單且矛盾的結果。口述傳統正是影像的傳統,所說的話比寫下的更為強烈,文字用以描繪想像,而不是耳聽之言。想像創造影像,而影像創造了電影,所以我們正是電影的直系父母。』[註]

這是導演非常有意思的一段話,《逃離非洲》正是蒙貝提創造影像的成果,它進入了歷史、現實、意識與夢境之中。當然描繪夢境與意識的導演影史所在多有,這已超過我所熟悉的範圍,姑且記之。

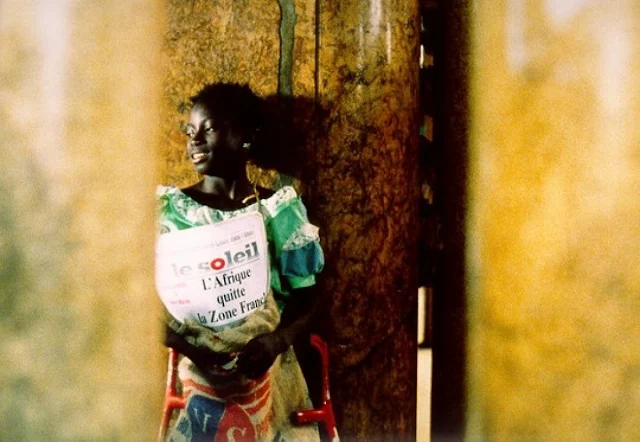

《販售太陽的女孩》(La petite vendeuse de soleil - 1999)就平實許多,就是那種觀眾一般會想像的第三世界電影,故事關於一位殘疾的小女孩決心要和其他男孩一樣去沿街販賣太陽報,這實在讓人想到八、九零年代的伊朗新浪潮以兒童為主角的溫情寫實電影。導演說過每次創作都是一種重新發明,在這裏則有點像是他對前作張狂的倒反,所謂「另一種選擇」。

《逃離非洲》中也有許多市集街道的寫實刻劃,在本片因為小女主角進入街頭而讓此等紀實感更加突顯。而她的行動同樣充滿寓言的意味,這裏工作換取金錢當然有著資本主義的側寫,女孩因為殘疾得到有錢老闆的賞賜,買下了她手上所有的報紙,她將所賺取的財富「重新分配」成為一種對抗資本主義的純真情懷。

其間她還以無畏的態度面對警察的刁難和競爭對手的威脅與攻擊,也引來一位欣賞她的賣報男孩跟在她身旁幫助她。

「你為什麼不賣太陽報而是要賣每日報?」她問。

「太陽報是政府的報紙,每日報更接近人民的聲音。」男孩回答。

「既然如此我還是要賣太陽報,要讓它能更接近人民。」

即使是如此純真的故事,蒙貝提也不忘放入女孩與男孩之間的性暗示,不過是以一種同樣純真的態度:雨後女孩望著男孩淋溼後褪去上衣的身體,她的笑容綻開。

故事結尾則是女孩失去了她的枴杖,男孩背起了她往鏡頭遠方的亮處走去,原本聚集一旁的人群紛紛讓開了路,非常勵志甚至帶點宗教意味的結局,將塞內加爾的社會困境與希望,化成對弱小卻堅強的下一代的期許。

『當一個故事結束時--或用我們的話來說:「落入海洋」,它創造了夢想,它有了能量與方向。』[註]

吉布里迪厄蒙貝提的電影生涯在此劃下了終點,以他這句非常詩意的話做為結語。我開始想像每一個故事落入海洋的樣子,以及其中所帶出的夢境。

註:本文引用參考自導演生前的訪談。出版於1999年。

The Hyena's Last Laugh - A conversation with Djibril Diop Mambety

留言

張貼留言

留言身份若沒有Google帳號或其他網路ID,請使用名稱/網址的方式留言,網址可留白。